Edouard Manet

Huile sur toile peinte en 1863

Dimensions : 191 cm x 130,5 cm

Visible au Musée d'Orsay

Lorsque l'Olympia affronta pour la première fois l'opinion au Salon de 1865, il y eut contre elle un déchaînement de clameurs hostiles. Manet, furieusement combattu par les tenants du classicisme, avait prévu l'orage et longtemps hésité à exposer son œuvre. Il ne s'y décida que sur les instances de Baudelaire. La toile fut donc exposée, mais il fallut la déplacer et l'accrocher au plus haut des murs pour la soustraire à la colère d'un public ameuté par la critique. Cette courtisane couchée nue sur un lit, avec une négresse portant un bouquet, et un chat noir, fit émeute. C'est cependant une œuvre forte, d'une couleur vive, d'un dessin large, d'un sentiment intense, qui étonne par un parti pris de réduction des valeurs à la plus grande simplicité.

L'œuvre est aujourd'hui au Musée d'Orsay, et si elle surprend encore bon nombre de visiteurs par l'extrême stylisation des formes, nul ne songe à la maltraiter ni même à se récrier.

Il n'en était pas de même en 1865, où Manet passait pour le chef exécré de l'impressionnisme, art considéré alors comme révolutionnaire, mais qui, depuis, a fait ses preuves et peut se targuer de noms glorieux. Plutôt que de disputer sur les mérites des œuvres de cette école, il nous paraît préférable de donner un bref exposé des théories impressionnistes, résumé que nous empruntons au savant ouvrage de M. Camille Mauclair : L'Impressionnisme.

« Les idées impressionnites peuvent se résumer de cette sorte : « Dans la nature, aucune couleur n'existe par elle-même. La coloration des objets est une pure illusion : la seule source créatrice des couleurs est la lumière solaire qui enveloppe toutes choses, et les révèle, selon les heures, avec d'infinies modifications… Ce n'est qu'artificiellement que nous distinguons entre le dessin et la coloration : dans la nature ils ne se distinguent pas.

« L'idée de distance, de perspective, de volume nous est donnée par des couleurs plus sombres ou plus claires : cette idée est ce qu'on appelle en peinture le sens des valeurs. Et comme la peinture n'est pas et ne peut pas être l'imitation de la nature, mais seulement son interprétation artificielle, puisqu'elle ne dispose que de deux dimensions sur trois, les valeurs sont le seul moyen qui lui reste de faire comprendre, sur une surface plane, la profondeur.

« Forme et couleur sont donc deux illusions qui coexistent l'une par l'autre, deux mots signifiant les deux procédés sommaires dont dispose notre esprit pour percevoir le mystère infini de la vie. Les colorations du spectre se recomposent donc dans tout ce que nous voyons, c'est leur dosage qui fait, avec les sept tons primitifs, d'autres tons. Nous arrivons immédiatement à quelques conséquences pratiques. La première, c'est que le ton local est une erreur : une feuille n'est pas verte, un tronc d'arbre n'est pas brun et, selon les heures, le vert de la feuille et le brun de l'arbre se modifient. Ce qu'il faut donc étudier, c'est la composition de l'atmosphère qui s'interpose entre eux et le regard ; l'atmosphère est le sujet réel du tableau.

« Une seconde conséquence de cette analyse de la lumière, c'est que l'ombre n'est pas une absence de lumière, mais une lumière d'une autre qualité et d'une autre valeur. La peinture donc, au lieu de représenter l'ombre avec des tons tout faits, dérivés du bitume et du noir, devra rechercher là, comme dans les parties claires, le jeu des atomes de la lumière solaire.

Troisième conséquence découlant de celle-ci : les couleurs dans l’ombre se modifient par la réfraction. C'est ainsi, par exemple, que si une tête se présente éclairée d'un côté par le jour orangé et de l'autre par la lumière bleuâtre d'un intérieur, sur le nez et la région médiane de la figure apparaîtront nécessairement des reflets verts. Enfin, la dernière conséquence de ces propositions est que le dosage des tons du spectre s'accomplit par une projection parallèle et distincte des couleurs. C'est artificiellement que notre œil les réunit sur le cristallin, non moins artificiellement que sur la palette un peintre mêle diverses couleurs pour composer un ton. De tels mélanges sont faux et ont le désavantage de créer des tonalités lourdes. Les couleurs mêlées sur la palette composent un gris sale. Ici, nous touchons au fond même de l'impressionnisme. Le peintre devra ne peindre qu'avec les sept couleurs du spectre et bannir toutes les autres ; il devra de plus, au lieu de composer des mélanges, ne poser sur sa toile que des touches de sept couleurs juxtaposées et laisser les rayons individuels de chacune de ces couleurs se mélanger à distance sur l'œil du spectateur, c'est-à-dire agir comme la lumière elle-même. »

La dissociation des tonalités est donc le point capital de la technique impressionniste. Elle favorise peu la peinture d'expression, la peinture d'histoire et le symbolisme, mais elle a produit de véritables chefs-d'œuvre dans le portrait et le paysage.

L'Olympia fut offerte au Luxembourg par des amis de l'artiste. A partir de 1907, elle a figuré au Louvre, dans la salle de la peinture moderne, à côté d'Ingres, de Courbet et de Delacroix.

Armand Dayot

Après un passage à la galerie du Jeu de paume à partir de 1947, Olympia a été attribué en 1986 au musée d'Orsay.

Olympia est une oeuvre inestimable. Si le tableau devait être vendu aujourd'hui il atteindrait à minima (et certainement bien au-delà) le plus haut de la côte d'Edouard Manet soit plus de 52 millions d'euros si on se réfère à son tableau « Le Printemps » vendu à ce prix en 2014.

Analyse plastique du tableau Olympia de Manet

Olympia représente une demi-mondaine. Au XIXe siècle, il s’agissait de femmes apparentées à des prostituées de luxe ou des maîtresses que les hommes aimaient à loger et à entretenir parfois à grands frais comme nous l’ont raconté Honoré de Balzac ou Marcel Proust dans leurs livres. Ces cocottes faisaient donc partie du quotidien de bon nombre d’hommes de la bourgeoisie de l’époque.

Et pourtant le tableau de Manet déclencha un immense scandale lors de son premier accrochage au salon de 1865. A l’époque, ce salon de peinture et de sculpture était un rendez-vous annuel qui se tenait à Paris au Palais des Beaux-Arts des Champs-Elysées, à l’emplacement des actuels Petit et Grand Palais. Cet événement artistique de tout premier plan présentait les œuvres des plus grands artistes du moment officialisés par l’Académie des Beaux-Arts. Il était visité par le tout Paris.

Il fallait donc que ce tableau révélât de manière crue le réel des mœurs d’une partie de la bonne société pour qu’il s’attire ainsi les foudres de ceux qui s’en accommodaient fort bien par ailleurs.

Pourtant, ce n’est pas la nudité qui a choqué à l’époque ni même le fait de représenter une courtisane qui n’est pas une première dans l’histoire de l’art. Pour son Olympia, Manet s’est inspiré de La Vénus d’Urbin peint par Le Titien en 1538 dans une pose presque encore plus alanguie et suggestive. Vénus, déesse de l'amour chez les romains est l'équivalente d'Aphrodite, déesse de l'amour de la Grèce antique qui vivait sur le mont Olympe.

On peut aussi citer La Maja Nue de Goya peinte vers 1800 ou même La Grande Odalisque de Ingres peinte en 1814.

La Vénus d’Urbin et la Maja Nue étaient des tableaux de commandes qui ont été reçus comme des odes à la beauté féminine voire à sa fécondité sans arrière-pensée de dépravation, bien que l’interprétation de ces deux tableaux puissent être beaucoup plus ambiguë si on considère le regard des modèles qui fixe directement le spectateur. Néanmoins, les codes de représentation de ces œuvres respectaient ceux de la peinture académique et la tolérance pour le nu qui s’y rattachait.

Pourquoi donc l’œuvre de Manet fut jugée si choquante ?

Une première explication tient certainement dans le fait que Olympia casse les codes du nu académique dont il s’inspire, à commencer par l’attitude du modèle. Autant la Vénus d’Urbin et la Maja Nue esquissent un très léger sourire qui adoucit leur expression et souligne leur grâce féminine, autant Olympia semble plus détachée et plus froide avec un visage peu expressif et pourtant parfaitement dessiné. On pourrait aussi souligner le lien lacé au cou du modèle, un rappel de la ceinture d'Aphrodite (la déesse de l'amour physique dénué de morale), objet qui lui permettait de séduire à coup sûr tous les êtres de son choix.

Ce visage est celui d'un modèle est bien connu : elle s’appelait Victorine Meurent. Peintre elle-même, elle posa fréquemment pour Manet. On la retrouve dans plusieurs autres de ses tableaux notamment Le déjeuner sur l’herbe qui avait déjà fait scandale car Victorine apparaissait également nue dans un contexte non académique. Victorine prête aussi son visage sur les tableaux : Mlle V en costume d’Espada, La joueuse de guitare ou encore La Jeune fille en rose. Sur ces trois peintures, le modèle présente cette même expression un peu détachée, caractéristique.

Une autre explication tient aussi dans la façon de traiter le sujet avec une lumière très crue sur le corps, travaillé avec un minimum de modelé, détaché à l’aide d’un cerné visible, apparaissant ainsi en pleine lumière. Le corps allongé, très éclairé, offert à la vue, le visage avec cette mine détachée, renvoient une image au spectateur d’une femme à l’apparence froide et à l’esprit calculateur. En comparaison, la Maja Nue présente un modelé d’une chair plus travaillé avec ses ombres et ses lumières qui apportent un éclairage plus tamisé et plus doux au tableau.

Finalement, c’est peut-être la représentation par Manet d’une forme de prostitution dépouillée des enjolivements romantiques habituellement véhiculés par les hommes qui a choqué à l’époque.

Pourtant sa servante lui apporte un bouquet de fleur, signe que son bienfaiteur du moment s’est annoncé. Aux pieds de Olympia, un petit chat noir, la queue dressée, une symbolique lubrique supplémentaire.

Le traitement et la composition

Le grand talent de dessinateur, de peintre et de coloriste de Manet est tout entier déployé sur ce tableau. Les tons chair et jaune clair de la peau d'Olympia se mêlent harmonieusement au rose pâle de la robe de Laure, la servante, et au blanc de la couche et des oreillers. Le trait est précis, le dessin et le rendu puissant. Le modelé simple et efficace sait néanmoins se faire précis et délicat pour souligner la pantoufle gauche et surtout la main gauche de la jeune femme posée sur sa cuisse droite. Cette main et son avant-bras vus de face sont une représentation particulièrement ardue en peinture. Manet en fait son affaire avec un dessin précis des doigts et un ombré léger sur le dos de la main qui permet à celle-ci de se détacher nettement devant l’avant-bras. Il s’agit d’ailleurs d’un des points centraux du tableau (ce qui fera dira à certain qu’il s’agit d’une évocation de l’onanisme) car il est souligné par le trait jaune de séparation de l’arrière-plan qui tombe quasiment à son aplomb depuis le haut de tableau. Cet arrière-plan, divisé en deux parties (une tapisserie et une tenture), est un rappel direct à la composition de la Vénus d’Urbin dont le fond est également séparé en deux de la même manière.

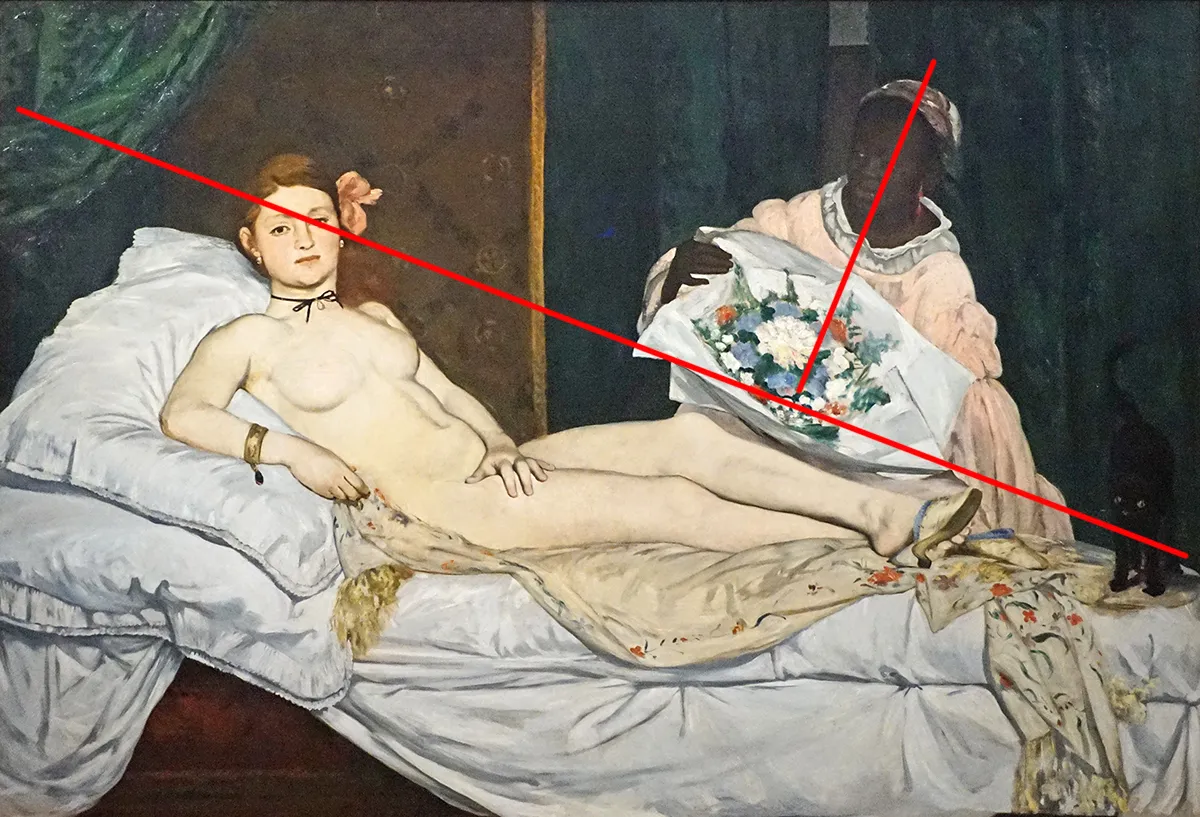

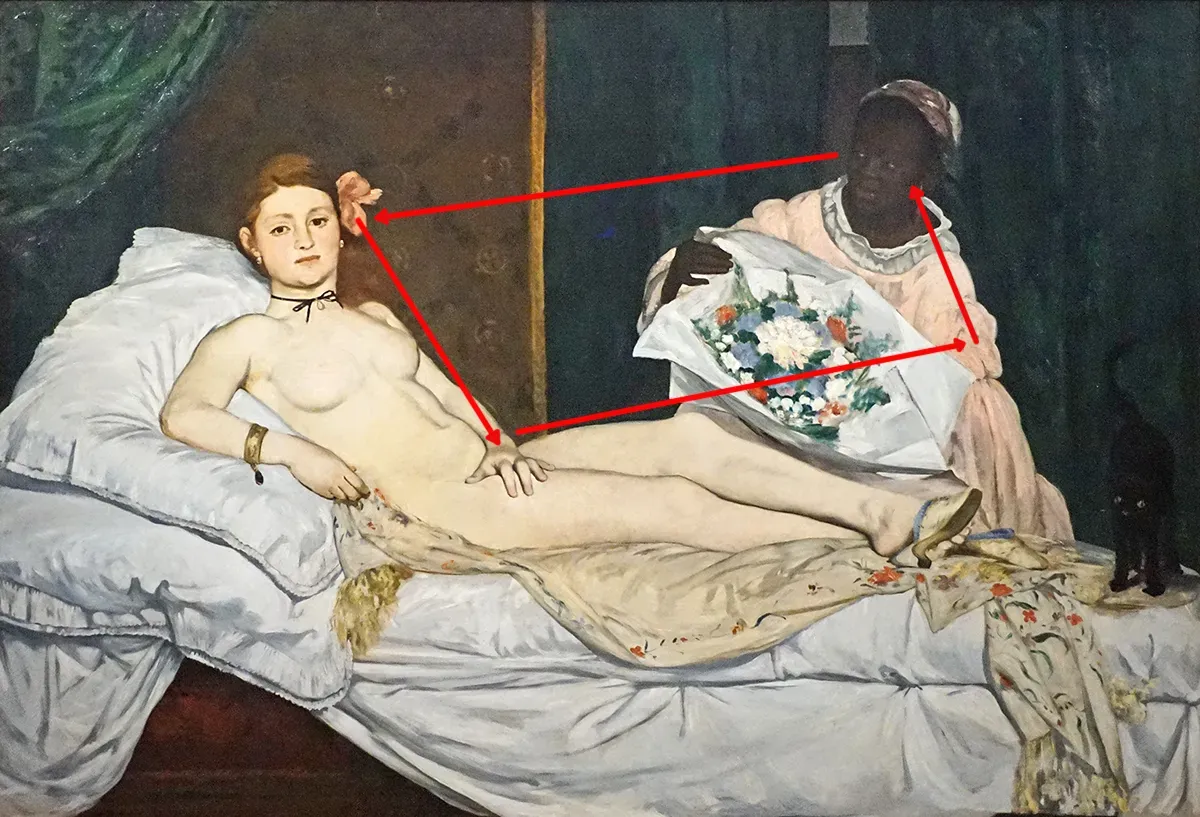

La composition du tableau est structurée par une diagonale qui le traverse entièrement, presque du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. La position de Laure, calée dans une diagonale perpendiculaire à celle-ci, vient équilibrer la composition globale. Sans cette présence, c’est Olympia qui glisserait un peu le long de sa couche. La peau noire de Laure peu réhaussée de lumière laisse son visage dans l’ombre sur le fond sombre de la tenture. Notre œil est renvoyé par la ligne du regard que pose la servante sur sa maîtresse au niveau des yeux d’Olympia. Puis il glisse le long de cette diagonale alanguie jusqu’à sa main qui nous renvoie vers les yeux de Laure, portés par la ligne perpendiculaire de son corps penché sur le côté. Ainsi se met en marche la mécanique de circulation du regard sur le tableau.

Après la mort de Manet en 1883, son ami Claude Monet va se démener pour organiser une souscription publique afin que Olympia rentre dans les collections de l’état. En 1907, le tableau est admis au Louvre après une période de « purgatoire » de 17 ans au musée du Luxembourg. A partir de 1986, il est affecté au musée d’Orsay.

Patrick Vandecasteele