Jérôme Bosch

Huile sur bois peinte entre 1490 et 1500

Dimensions : 220 cm × 386 cm

Visible au Musée du Prado

Le Jardin des délices de Bosch, tableau énigmatique, délivre un avertissement moral sur les plaisirs terrestres, capturant la saveur éphémère des fruits géants partagés par près de 120 figures nues. Son symbolisme transforme musique et luxure en supplice infernal, révélant une puissance visionnaire inégalée. Un miroir des tentations, aussi saisissant aujourd'hui qu'en 1500.

Face au Jardin des plaisirs terrestres, le spectateur ne sait souvent que penser : où commence le paradis, où s'achève l'enfer ? Ce triptyque flamboyant, conservé au Musée du Prado à Madrid, mêle avec une audace inouïe le sacré et le profane, le réel et l'onirique. Derrière ses figures fantasmagoriques et ses symboles énigmatiques, Bosch livre une réflexion brûlante sur l'humanité, à la croisée de la foi et de la tentation.

Une œuvre-monde qui défie le temps et l'analyse

Devant le triptyque de Jérôme Bosch, le spectateur est saisi par un vertige esthétique. Comment un seul regard peut-il embrasser cette myriade de figures, ces paysages labyrinthiques, ces scènes à la fois enchanteresses et terrifiantes ? Conçu vers 1498-1499, ce chef-d’œuvre de 220 x 386 cm, incarne une vision cosmique à la fin du XVe siècle.

Jérôme Bosch, né Jheronimus van Aken, incarne l’esprit des Primitifs flamands. Son génie réside dans une imagination débordante, mêlant symbolisme chrétien, allégories énigmatiques et créatures fantastiques. « Créateur de diableries », selon ses contemporains, il défie les conventions picturales pour explorer les abîmes de l’âme humaine.

Le triptyque, non signé, s’ouvre sur une grisaille d’un Dieu miniature méditant sur la création. Le panneau gauche dévoile un paradis édénique où Adam et Ève, encadrés de chimères, contemplent un jardin foisonnant. Le panneau central, cœur de l’œuvre, montre une humanité nue célébrant des plaisirs terrestres sous des fruits géants. L’enfer, peuplé de monstres musicaux et de supplices oniriques, scelle ce cycle moralisateur.

Longtemps désigné comme « peinture de l’arbousier », le tableau est réinterprété au XIXe siècle. Sa fonction initiale reste débattue, mais la théorie du « miroir nuptial » prévaut : une allégorie sur les péchés charnels. De l’Escurial au Prado, ce trésor a traversé cinq siècles de conflits et de fascinations. Restauré entre 1997 et 2000, il continue de livrer ses secrets. « Chaque détail est une énigme », rappelle l’historien d’art, ainsi que l’analyse du Prado le confirme, soulignant l’innovation de la peinture à l’huile pour des effets translucides et des profondeurs inédites.

Anatomie d'un triptyque : de la création du monde à l'enfer

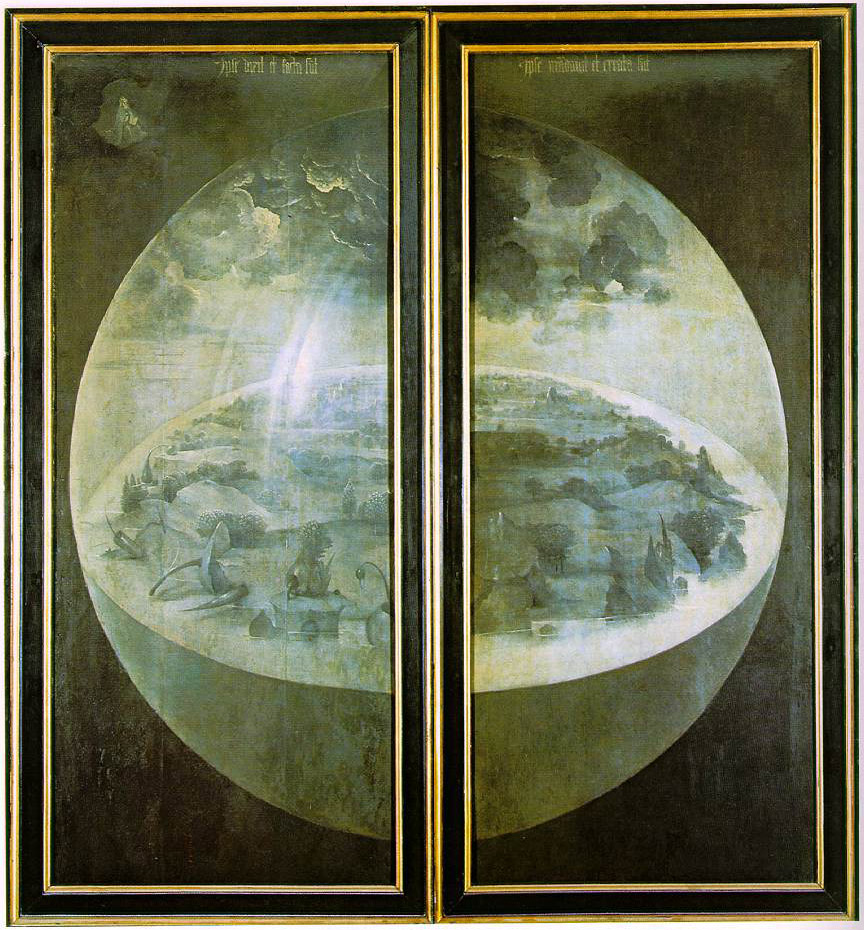

Le monde en grisaille : les volets extérieurs

Lorsque le triptyque est fermé, la grisaille enveloppe une scène monochrome. Cette technique picturale en nuances de gris évoque un univers informe, suspendu entre chaos et ordre divin. Un globe transparent, partiellement rempli d'eau, émerge sur un fond sombre, figé dans une lumière ténue. À l'intérieur de cette sphère terrestre naissante, une végétation éparse s'esquisse, mais l'absence d'animaux et d'humains souligne un monde en devenir.

En haut à gauche, Dieu le Père, minuscule silhouette, tient un livre ouvert, symbole de la Parole créatrice. Les inscriptions latines du Psaume 33,9, gravées en lettres gothiques dorées, renforcent cette idée :

Sur les volets refermés, une inscription du Psaume 33 nous rappelle la puissance divine : « Car il a parlé, et la chose a été faite ; il a commandé, et elle a existé ».

Ce détail ancre l'œuvre dans une tradition religieuse tout en introduisant la tension divine.

Le panneau de gauche : le paradis terrestre avant la faute

L'ouverture du triptyque dévoile un éclat de couleurs vives. Le panneau de gauche figure le Paradis, lieu de l'union primordiale entre Adam et Ève. Jérôme Bosch représente Dieu ou le Christ présentant Ève à un Adam assis, geste fondateur de l'humanité. La fontaine de vie, au centre, jaillit d'un sol fertile, tandis qu'un dragonnier des Canaries incarne l'arbre de vie.

L'arbre de la connaissance du bien et du mal s'enroule d'un serpent, rappel discret de la chute. La faune, mélange de créatures réelles et chimériques, traduit une nature harmonieuse mais instable. La palette lumineuse (verts, bleus et ocres) célèbre la pureté d'un monde avant le péché.

Le panneau de droite : la cacophonie de l'enfer musical

Le contraste avec le panneau central est saisissant. L'enfer, dominé par des tons sombres et des lueurs infernales, dévoile un univers déstructuré. Les instruments de musique, symboles d'harmonie, deviennent des outils de torture : harpe géante, vielle à roue ou cornemuse transforment les damnés en victimes. Cette « musique infernale » sonne comme un avertissement contre les excès terrestres.

Les jeux de hasard (dés, cartes) éparpillés au sol rappellent les péchés condamnés. Plus en retrait, un lac gelé fige des âmes dans un froid mortel. L'Homme-arbre, figure centrale, incarne la métamorphose tragique : son buste évidé abrite une taverne, et son regard mélancolique fixe le spectateur. Ce personnage ambigu incarne l'aliénation des damnés, happés par un cycle de déviances.

Le panneau central : jardin des délices ou humanité déchue ?

Une profusion de figures et de symboles des plaisirs des sens

Le panneau central du Jardin des Délices dévoile une scène foisonnante. Plus de 120 personnages nus, hommes et femmes de toutes carnations, s’y mêlent dans un paysage onirique. Les fruits géants (fraises, cerises, arbouses), omniprésents, symbolisent l’indulgence dans les plaisirs charnels. Cette abondance renvoie à une vision ambiguë : est-ce un paradis terrestre ou un avertissement contre la luxure ? Les personnages, souvent associés à des animaux réels ou imaginaires, s’adonnent à des danses, des bains, des festins, dans une ambiance de perpétuelle effervescence.

La cavalcade autour de l’étang et les baigneuses

Autour d’un bassin central, une cavalcade d’hommes nus montant des créatures hybrides (cheval à tête de chat, licorne, chameau) tourne en une ronde endiablée. À l’intérieur de cette structure circulaire, des baigneuses partagent l’eau avec des oiseaux exotiques. Ce mouvement perpétuel évoque une quête éperdue de plaisir, sans répit ni conséquence apparente. Les couleurs vives contrastent avec l’atmosphère plus sombre des volets extérieurs, renforçant l’idée d’un monde suspendu entre innocence et chute. Les fruits géants illustrent la tentation et la fragilité des délices terrestres.

Une ambiguïté volontaire entre innocence et luxure

Selon un témoin du XVIe siècle, le panneau illustre la vaine gloire et le goût fugace de la fraise, à peine savouré qu’il est déjà passé. Cette citation résume l’ambivalence de la scène. Les personnages, jeunes et sans enfants, évoluent dans un temps figé, évoquant une existence avant la Chute.

Pourtant, les premiers signes de dégradation apparaissent : un groupe d’hommes tonsurés, associés à des moines, partage une énorme fraise. Ce détail ironique souligne la critique implicite des dérives spirituelles. Le panneau central oscille entre célébration de la vie et mise en garde contre ses excès, reflétant les préoccupations morales de l’époque.

Le miroir des mariés : les clés de lecture d'une œuvre morale

Le triptyque de Jérôme Bosch, suscite depuis le XVIe siècle des débats sur son sens profond. Les lectures anciennes, comme celle de Wilhelm Fraenger évoquant une secte adamite, ont été réfutées. Les historiens privilégient aujourd'hui une interprétation didactique liée à la vie conjugale, fondée sur une structure chronologique claire. Daté entre 1490 et 1500, ce chef-d'œuvre des Pays-Bas méridionales allie foisonnement imagé et message moral. Une progression visuelle compose un récit unitaire sur les conséquences du péché, marqué par une évolution chromatique symbolique (tons froids, vifs, sombres).

Les historiens modernes y voient un « speculum nuptiarum », un miroir nuptial destiné à éduquer les jeunes mariés. Le panneau gauche symbolise la fécondité légitime (arbre de vie, fontaine), contrastant avec le central où les corps nus entourent des fruits géants rappelant le péché originel. Cette dualité reflète les préoccupations morales de la Renaissance.

Les recherches désignent Engelbrecht II de Nassau, oncle d'Henri III, comme commanditaire initial vers 1498-1499. Ce diplomate proche des humanistes aurait voulu offrir un avertissement subtil pour un mariage princier. La datation des planches de chêne et la présence d'un ananas, introduit après 1492, révèlent une œuvre à la croisée des influences médiévales et du savoir géographique nouveau.

Le panneau droit, souvent réduit à une vision punitive, révèle une dualité : les instruments de musique détournés en outils de torture illustrent la transformation des plaisirs terrestres en souffrance éternelle. Les scènes allégoriques, comme l'homme-arbre ou les patineurs sur un lac gelé, mêlent réalisme et mise en garde contre les excès. Cette tradition s'inscrit dans celle des « miroirs des époux », manuels médiévaux d'instruction conjugale.

Aux origines du chef-d'œuvre : datation, attribution et commanditaire

L'énigme de la datation et de l'attribution

Le Jardin des Délices, œuvre anonyme de Jérôme Bosch, défie les certitudes chronologiques. Les dendrochronologies datent le bois à 1458, mais son séchage prolongé avant usage complique la datation. La majorité des spécialistes situe sa création entre 1490 et 1500, bien que des hypothèses extrêmes avancent 1480 ou 1505. L’emprunt à la Chronique de Nuremberg (1493) suggère une réalisation postérieure à cette date.

L'attribution à Bosch, repose sur des preuves indirectes. Le témoignage d'Antonio de Beatis en 1517, décrivant « la peinture de l'arbousier » dans la collection d'Henri III de Nassau-Breda, constitue la première trace documentaire. Les similitudes techniques avec Le Jugement Dernier – monstres, palette, composition – renforcent cette attribution. Les études récentes, comme celles de Vermet, confirment une œuvre de maturité, rejetant les théories d'une réalisation précoce.

L'hypothèse du commanditaire : la maison de Nassau-Breda

L'absence de sources transforme la quête du commanditaire en énigme. Le caractère profane évoque un mécène privé de haut rang, probablement pour un mariage. Henri III de Nassau-Breda, dont les armoiries ornaient le triptyque, incarne le candidat le plus solide. Son mariage en 1503 avec Françoise Louise de Savoie s'aligne sur l'hypothèse du speculum nuptiarum, miroir nuptial avertissant contre les dérives de la chair.

Henri III, proche de Bosch selon Frédéric Elsig, incarnait un mécène éclairé. Grand chambellan de Charles Quint, sa cour attirait humanistes et artistes. D'autres pistes, comme Engelbert II de Nassau (1468) ou Philippe le Beau (1496), restent marginalement crédibles.

Décrypter le langage de Bosch : symboles et rébus visuels

Derrière l'apparente fantaisie du Jardin des délices, Jérôme Bosch construit un langage visuel codé, où chaque détail renvoie à une morale chrétienne. Les fruits géants du panneau central, omniprésents, ne sont pas des caprices artistiques : leur consommation frénétique incarne une métaphore claire pour un spectateur du XVe siècle. L’œuvre, surnommée Peinture de l’arbousier au XVIe siècle, souligne cette obsession pour les fruits, dont la taille extravagante symbolise la démesure humaine.

Dans la culture néerlandaise de l’époque, « cueillir des fruits » désigne métaphoriquement les plaisirs charnels. Les personnages dévorant des cerises, mûres ou arbouses illustrent donc la luxure et l’éphémère des jouissances terrestres. Ce message s’inscrit dans une logique d’œuvre speculum nuptiarum, miroir nuptial avertissant les jeunes époux des périls de la chair. José de Sigüenza soulignait en 1605 cette critique du désir matériel en évoquant la « brève jouissance des arbouses ».

- Les fruits géants : symboles de luxure et de plaisirs charnels éphémères. Leur taille démesurée souligne l’obsession humaine pour le désir matériel.

- Les instruments de musique en Enfer : détournés en outils de torture, ils symbolisent l’harmonie corrompue. Une fausse « Strichnotation » (notation par traits) sur les fesses d’un damné parodie la musique sacrée, opposée à l’harmonie divine.

- Les oiseaux : associés à la luxure et à l’hérésie, leur présence dans l’Enfer renforce le thème du péché.

- La coquille de moule : référence à la féminité et à l’acte sexuel, renvoyant à l’Ancien Testament où la conque symbolise la matrice féminine.

Cette richesse symbolique, en partie perdue aujourd’hui, explique l’éternelle fascination pour l’œuvre. Ce n’est pas un labyrinthe ésotérique, mais un langage visuel accessible à ses contemporains. L’« Homme-arbre » en Enfer, sans jambes, incarne la perte de l’humain : son buste creusé abrite d’autres damnés, métaphore de l’âme vide consumée par ses vices. Chaque détail participe à ce rébus visuel où Bosch mêle tradition chrétienne et critique sociale, révélant un maître de l’allégorie.

Le Voyage Du Triptyque : De La Cour De Nassau Au Musée Du Prado

Le parcours de Le Jardin des délices reflète les tumultes politiques et artistiques de l’Europe, de la Renaissance à nos jours. Chaque propriétaire a marqué son histoire, transformant l’œuvre d’un « miroir nuptial » en trophée de pouvoir.

Voici les étapes clés de sa possession :

- Henri III de Nassau-Breda (1483-1538) l’abritait dès 1517 dans son palais de Bruxelles, probablement acquis pour célébrer son mariage en 1503. Collectionneur averti, il l’exposait dans un lieu de prestige, marquant son statut de mécène.

- Transmis à son neveu René de Chalon en 1538, puis à Guillaume Ier d’Orange-Nassau en 1544, alors que les conflits religieux s’intensifiaient. Le tableau restait un symbole dynastique au cœur des tensions.

-En 1567, le duc d’Albe le saisit lors de la répression des révoltes néerlandaises. L’inventaire de 1567 le décrit comme « un grand tableau devant la cheminée de Jérôme Bosch ». Selon les chroniques, il l’emporta en Espagne en 1570 après une saisie musclée. - Après la mort du duc en 1582, son fils illégitime Don Fernand de Tolède l’hérite, puis Philippe II d’Espagne l’acquiert en 1591. Passionné de Bosch, le roi catholique l’installe en 1593 à l’Escorial, symbole de la Contre-Réforme, où il reste 342 ans.

- En 1939, il rejoint le musée du Prado, bénéficiant de restaurations majeures au XXe siècle. Les campagnes de 1933, 1944-1945 et 1997-2000 ont permis de préserver ses détails complexes, révélant ses scènes troublantes.

Ce périple, jalonné de confiscations et d’héritages dynastiques, incarne l’évolution de sa valeur artistique et politique. De symbole nuptial à emblème de la puissance espagnole, le triptyque reste un témoin des passions humaines à travers les époques, captivant les visiteurs du Prado par son mystère intact.

L'Héritage d'une vision : pourquoi le jardin nous fascine-t-il encore ?

Le Jardin des délices de Jérôme Bosch incarne une interrogation éternelle sur la nature humaine. Ce triptyque, réalisé vers 1500, juxtapose paradis, convoitise terrestre et enfer, capturant l’éphémère et les conséquences du péché.

Ses couleurs vives et ses formes fantastiques révèlent une tension universelle. Le panneau central, avec ses corps nus entourés de fruits géants, interroge : paradis perdu ou chute inévitable ? Cette ambiguïté, volontaire, invite chaque spectateur à y projeter ses propres doutes.

Les surréalistes du XXe siècle, comme Dalí et Miró, y ont trouvé une source d’inspiration. Leur admiration repose sur sa transformation du réel en visions oniriques, préfigurant l’exploration de l’inconscient. Pourtant, Bosch ancre son imaginaire dans une morale chrétienne, mêlant plaisir et châtiment divin.

La restauration de 1997-2000 a révélé sa précision technique. Chaque détail, chaque créature hybride, compose un miroir tendu à l’humanité, où désir et tentation affrontent rigueur divine. Cette dualité, marquée par des contrastes chromatiques, explique son interprétation infinie.

Face aux crises contemporaines, l’œuvre reste un chef-d’œuvre universel. Elle questionne nos choix, nos excès, notre rapport au sacré. Bosch, visionnaire, nous défie encore : son jardin est un labyrinthe où chacun se perd et se retrouve face à ses ombres et lumières intimes.

Le Jardin des délices incarne une énigme vivante où splendeur du paradis côtoie tourments de l’enfer. Cinq siècles après sa création, l’œuvre de Bosch reste un miroir des tentations et remords humains. Visionnaire, il nourrit les rêves des surréalistes et les débats des historiens, prouvant que l’art transcende son temps pour étreindre l’universel.